Aktualisierung des Donut-Modells für soziale und planetare Belastungsgrenzen

Der Überblick zum Donut-Modell

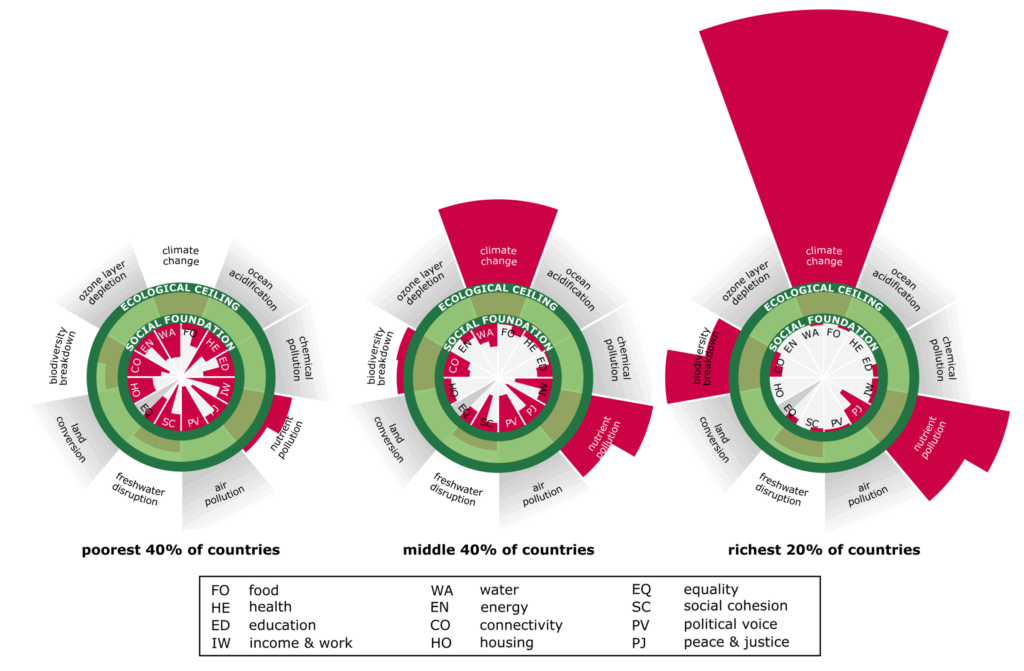

Das Donut-Modell, entwickelt von der Ökonomin Kate Raworth, bietet ein neues Leitbild für nachhaltige Entwicklung. Es zeigt, wie menschliches Wohlbefinden mit den ökologischen Grenzen unseres Planeten in Einklang gebracht werden kann. Der Donut steht dabei symbolisch für einen „sicheren und gerechten Handlungsraum“:

- Im inneren Kreis liegen die grundlegenden sozialen Bedürfnisse – wie Nahrung, Wasser, Gesundheit, Bildung, Einkommen, Gleichberechtigung und politische Teilhabe. Werden diese Mindeststandards unterschritten, geraten Menschen in einen sozialen Mangel.

- Der äußere Kreis markiert die planetaren Grenzen, also ökologische Belastungsgrenzen, die nicht überschritten werden dürfen, damit die Erde als Lebensraum stabil bleibt. Dazu zählen etwa Klimawandel, Artenvielfalt, Landnutzung, Süßwasserverbrauch und chemische Verschmutzung.

Zwischen diesen beiden Grenzen liegt der Bereich, in dem die Menschheit nachhaltig leben kann – ein Gleichgewicht zwischen sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Stabilität.

Aktuelle wissenschaftliche Studien zeigen jedoch, dass dieses Gleichgewicht weltweit noch nicht erreicht ist: Während viele Länder ihre sozialen Mindestziele noch verfehlen, haben andere die planetaren Grenzen deutlich überschritten. Das Donut-Modell macht diese Ungleichgewichte sichtbar und fordert eine Wirtschaftspolitik, die nicht auf endloses Wachstum, sondern auf das Wohlbefinden innerhalb der ökologischen Möglichkeiten ausgerichtet ist.

Copyright für Grafiken: © Fanning, AL and Raworth, K (2025). Doughnut of Social and Planetary Boundaries monitors a world out of balance, Nature (in press) under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license | Link

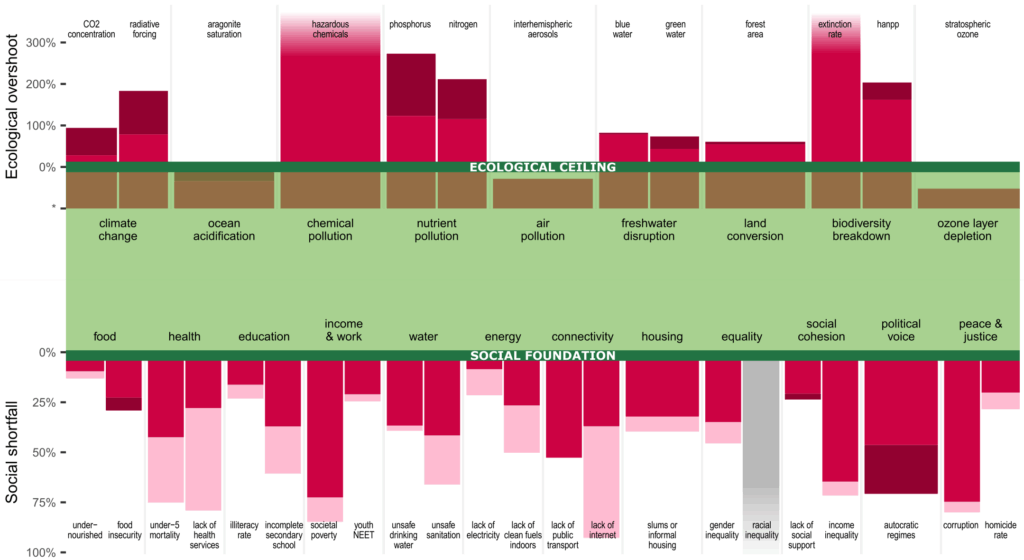

Von Donuts und Baguettes

Der Artikel auf der Seite der LAG 21 NRW (LINK) erläutert die neueste Aktualisierung des Donut-Modells: Man hat das Modell überarbeitet, unter anderem mit einer erweiterten Auswahl von Indikatoren und einer historischen Zeitreihe von 2000 bis 2022. Besonders interessant: Es wird nicht nur der klassische Donut dargestellt, sondern auch eine neue Variante in Form eines „Baguette“ – also „aufgerollt“, damit man sozial- und ökologiedimensionen besser gegenüberstellen und die Entwicklungen über die Zeit anschaulicher machen kann.

Wichtigste Punkte:

- Von den zuvor sechs als überschrittenen planetaren Grenzen wird nun eine siebte genannt: die Ozeanversauerung. Hauptursache sind fossile Brennstoffe, Landnutzungswandel und Abholzung – mit negativen Folgen für Nahrungsketten im Meer.

- Im Donut-Modell wird gesehen: Die ärmsten Länder tragen kaum zur ökologischen Krise bei, leiden aber stark unter sozialen Defiziten. Die reichsten Länder hingegen haben weitgehend die sozialen Mindeststandards erreicht (nicht überall gleichmäßig) – tragen aber den Löwenanteil zur Überschreitung der planetaren Grenzen.

- Aus der Analyse folgt: Soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit müssen gleichzeitig angegangen werden. Es reicht nicht, nur soziale Defizite zu verringern oder nur Umweltgrenzen zu respektieren – beides gehört zusammen.

Doughnut of social and planetary boundaries monitors a world out of balance

Der zweite Artikel (www.nature.com) liefert die wissenschaftliche Untermauerung für diese Sichtweise. Erarbeitet wurde eine überarbeitete Donut-Rahmenstruktur mit 35 Indikatoren (21 Dimensionen: 13 ökologische, 21 soziale) für die Jahre 2000–2022. Nature Die Hauptbefunde lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Global betrachtet: Obwohl das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) sich mehr als verdoppelt hat in diesem Zeitraum, sind die Fortschritte bei der Verringerung sozialer Defizite nur „moderat“. Zugleich hat die ökologische Überbeanspruchung stark zugenommen.

- Konkret: Im Jahr 2022 haben etwa 35 % der Weltbevölkerung soziale Mindeststandards nicht erreicht – das sind rund 3 Milliarden Menschen. Gleichzeitig liegt der Medianwert für ökologische Überschreitung bei knapp 96 % über den planetaren Grenzen.

- Betrachtet man die Trendraten: Soziale Verbesserungen erfolgen im Mittel bei etwa 0,5 Prozentpunkten pro Jahr – das reicht nicht, um bis 2030 alle Defizite zu beseitigen. Ökologische Überschreitungen verschlechtern sich im Mittel mit etwa 2,8 % Punkten pro Jahr.

- Wenn man Länder nach Einkommens-Klassen gruppiert: Die reichsten 20 % der Länder (15 % der Weltbevölkerung) verursachen über 40 % des globalen ökologischen Overshoots. Die ärmsten 40 % (42 % der Bevölkerung) erleben hingegen über 60 % der sozialen Defizite, tragen aber kaum zur Umweltbelastung bei.

- Daraus folgt – und das ist eine wichtige normative Schlussfolgerung: Die bisherige Orientierung auf stetiges Wirtschaftswachstum (gemessen am BIP) reicht nicht mehr. Vielmehr braucht es eine Neuausrichtung hin zu regenerativer und distributiver Wirtschaftsweise – mit Priorität auf menschliche Grundbedürfnisse und planetare Integrität.

Schlussbetrachtung:

Beide Artikel zeigen, dass das Donut-Modell nicht nur symbolisch bleibt, sondern durch aktualisierte Daten und Indikatoren weiterentwickelt wurde – und dadurch klarer sichtbar macht, wo wir stehen: Sozialer Rückstand und ökologische Überlastung existieren parallel, verstärken sich zum Teil gegenseitig, und sie sind ungleich verteilt zwischen Ländern und Bevölkerungsgruppen. Wenn wir das Ziel ernst nehmen, innerhalb dieses sicheren und gerechten Raums für die Menschheit zu bleiben – also sowohl sozial als auch ökologisch – dann müssen wir unsere Wirtschaft und Politik grundlegend anders denken: nicht mehr Wachstum um jeden Preis, sondern Wohlbefinden und Lebensgrundlagen im Einklang mit der Erde.

NACHHALTIGKEIT ALS QUERSCHNITTSAUFGABE IN DER

KOMMUNALVERWALTUNG

Wie lassen sich die Globalen Nachhaltigkeitsziele und die Inhalte des

Berichtsrahmens Nachhaltige Kommune idealtypisch den

Organisationseinheiten einer Kommunalverwaltung zuordnen?

Angesichts der thematischen Breite und Verflechtung der SDGs besteht die komplexe Aufgabe für Kommunen, Nachhaltigkeit als multidimensionale Herausforderung zu adressieren. Mit der Betonung verschiedener zentraler Transformationsbereiche verdeutlichen der aktuelle Weltnachhaltigkeitsbericht (UN, 2023) und die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, dass es für das Erreichen der SDGs notwendig ist,

Themenkomplexe zusammenzudenken, um gegenseitige Wechselwirkungen und systemische Zusammenhänge berücksichtigen zu können (vgl. hierzu auch z. B. Nilson et al., 2016; Valencia et al., 2019).

Download des Berichts auf www.lag21.de (pdf)