Weltklimagipfel COP 30 in Brasilien gestartet

Bild der C4F Deutschland

Die eine Hälfte der Welt verbraucht Ressourcen im Überfluss, während die andere unter den Folgen leidet. Klimagerechtigkeit bedeutet, Lasten fair zu verteilen – genau wie der Heilige es uns vorlebte. #GerechtTeilen #KlimagerechtigkeitJetzt

In diesen Tagen, da die COP30 im Amazonas-Becken tagt, werden wir als Christinnen und Christen erneut herausgefordert: Nicht nur durch politische Umbruchsforderungen, sondern durch eine tiefere, spirituelle Haltung der Teilhabe – im Geist von St. Martin.

1. Teilen als Evangelium – und Klimagerechtigkeit

St. Martin sah einen Bedürftigen, teilte seinen Mantel – nicht nur symbolisch, sondern konkret: Eine Handlung der Nächstenliebe, die das eigene Wohl mit dem fremden Wohl verband. In ähnlicher Weise heißt es, mit Blick auf die Klimakrise: Teilen ist Gerechtigkeit.

Die World Council of Churches (WCC) bezeichnet COP30 als einen „Kairos-Moment … zu wählen: Transformation statt Zerstörung, Solidarität statt Ausbeutung“. Aus christlicher Perspektive heißt das: Wir sind nicht nur Zuschauer, sondern Teilhabende – am Schicksal der Schöpfung und am Schicksal der Menschen, die schon jetzt unter den Folgen leiden.

2. Wer trägt die Verantwortung?

In der Bildwirkung – Industrieemissionen auf der einen Seite, Kinder in vulnerablen Regionen auf der anderen – zeigt sich: Nicht alle haben gleich viel getan, aber viele tragen Verantwortung. Die reicheren Staaten, die industriegestützte Lebensweise, der übermäßige Verbrauch – und zugleich die Menschen im globalen Süden, die kaum beigetragen haben, aber sehr viel verlieren.

Der Heilige Stuhl spricht von einem „Kurswechsel“ in der Klimapolitik: Effizienz, erneuerbare Energien, Abbau fossiler Brennstoffe, Bildung zur ganzheitlichen Ökologie.

Aus christlicher Sicht ist das nicht nur politisch nötig – sondern moralisch. Die Botschaft Jesu ist klar: Dafür Sorge tragen, was uns anvertraut ist (vgl. Gen 2,15), und die Schwachen besonders ernst nehmen.

3. Geistige Umkehr: „Ökologische Metanoia“

Die WCC verwendet den Begriff „ecological metanoia“ – eine radikale Umkehr von Herz, Denken und Leben. Für uns bedeutet das:

- Fasten vom Überfluss – den eigenen Lebensstil bewusst hinterfragen: Wie viel ist genug? Wohin geht mein Verbrauch?

- Teilen von Ressourcen – nicht nur Geld, sondern Zeit, Wissen, Energie. Gemeinden können gemeinschaftlich handeln: Energie sparen, Mobilität neu denken, lokale Initiativen fördern.

- Solidarität mit Betroffenen – Klimagerechtigkeit heißt, Stimmen der Indigenen, Jugendlichen und Armen hören und mittragen. Die WCC fordert ausdrücklich, ihre Weisheit ins Zentrum zu stellen.

- Transformation von Kultur – statt einer Wirtschaft, die nur Wachstum will, eine Lebensweise, die das Leben in den Mittelpunkt stellt. Ein „Jubiläum“ der Schöpfung (vgl. Lev 25) als Bild für Wiederherstellung und Gerechtigkeit.

4. Kirche vor Ort – mein Beitrag

Aus christlicher Perspektive ergeben sich konkrete Handlungsfelder:

- In Gemeinden: Themengottesdienste zur Schöpfungsverantwortung; Bildungs- und Diskussionsgruppen zur Klimagerechtigkeit.

- Im Alltag: Bewusster Konsum, regional und fair einkaufen, Energie sparen, Mobilität überdenken.

- Gemeinschaftlich: Projekte starten – z. B. eine Solaranlage auf dem Gemeindehaus, eine Aktion für Klimafluchtlinge, Austauschprogramme mit Kirchen im globalen Süden.

- Politisch: Engagement nicht vergessen – Druck auf Entscheidungsträger ausüben, Klimafinanzierung einfordern (z. B. Zuschüsse statt Kredite). Die WCC fordert: „Climate finance as justice through grants instead of loans.“

5. Hoffnung – nicht Hilflosigkeit

Christlicher Glaube kennt nicht Resignation, sondern Hoffnung. Die Krise zeigt uns Grenzen auf – aber wir wissen: Gottes Schöpfung ist nicht verloren. Der Brief an die Römer spricht davon, dass die gesamte Schöpfung mit uns seufzt und auf Befreiung wartet (Röm 8,19-22). Die WCC spricht vom „festen Glauben an den auferstandenen Christus“.

Das heißt: Wir handeln im Bewusstsein, dass wir Teil einer größeren Geschichte sind – nicht allein, sondern mit Gott und mit den Menschen weltweit.

Schlussgedanke:

Wenn St. Martin seinen Mantel mit dem Bedürftigen teilte, so reicht dieser Mantel heute nicht mehr. Es geht um unseren Lebensstil, unsere Ressourcen, unsere Verantwortung für das Klima und für die Menschen, die schon heute die Folgen tragen. Als Christen sind wir eingeladen – nicht passiv, sondern aktiv – zu fragen: Wer teilt die Verantwortung fürs Klima? Und wie kann ich konkret mitteilen?

ÖRK: COP30 „Kairos-Moment“ für Klimatransformation

Der World Council of Churches (WCC) erklärt die kommende Klimakonferenz COP30 (10.–21. November 2025) in Belém, Brasilien, zum „Kairos-Moment“ für eine tiefgreifende Transformation – und richtet damit einen eindringlichen Aufruf an Politik, Kirche und Gesellschaft.

Im Zentrum steht der Anspruch: Es geht nicht nur um technische Lösungen oder fossilfreie Energie – viel mehr verlangt die WCC eine ökologische Metanoia, also eine radikale Umkehr von Herzen, Wirtschaft und Lebensstil. Vertreter*innen der WCC betonen: „Transformation statt Zerstörung, Solidarität statt Ausbeutung, Leben statt Profit“.

Ein besonderer Fokus gilt den indigenen Völkern und den Gemeinschaften an vorderster Front des Klimawandels: Ihre Stimmen, ihr ökologisches Wissen und ihre Rechte müssen im Zentrum der Verhandlungen stehen – so die klare Forderung.

Weiterhin macht die WCC deutlich: Klimapläne ohne ausreichende Finanzierung bleiben wirkungslos. Wohlhabende Länder müssten bis 2035 rund 1,3 Billionen US-Dollar jährlich als Zuschüsse bereitstellen – und nicht als Kredite, die neue Abhängigkeiten schaffen. Zudem verlangt sie den Schuldenerlass für besonders betroffene Staaten („Turn Debt into Hope“-Kampagne).

Die Kirche sieht sich in Verantwortung: Die Konferenz in der Amazonasregion eröffnet eine neue Etappe im Rahmen der „Ökumenischen Dekade für Klimagerechtigkeit (2025-2034)“. Glaubensgemeinschaften sind eingeladen, sich aktiv – durch Gebet, Bildung, Reform- und Handlungsprozesse – einzubringen.

Fazit: COP30 ist für die WCC weit mehr als ein politisches Treffen: Es ist eine moralische und spirituelle Wegmarke, die entscheiden könnte, ob wir das 1,5 °C-Ziel noch erreichen und echte Klimagerechtigkeit schaffen. Nicht später, sondern jetzt ist der Wandel gefordert.

Den Beitrag lesen auf www.oikoumene.org (Link)

Vatikan hofft auf „Kurswechsel“ in Klimapolitik

In Belém hat der Klimagipfel COP30 begonnen. Der Apostolische Nuntius in Brasilien, Giambattista Diquattro, macht deutlich: Es braucht nicht nur eine Teiländerung des Kurswechsels in der internationalen Klimapolitik – sondern eine „neue Art, gemeinsam voranzugehen“.

Der Heilige Stuhl fordert effiziente, verbindliche und prüfbare Maßnahmen in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Abschaffung fossiler Brennstoffe und einer Bildungs- und Lebensstilkomponente. Zudem wird eine Reform der globalen Finanzarchitektur ins Spiel gebracht, um die Verantwortung der Industriestaaten gegenüber den stärker vom Klimawandel betroffenen Ländern zu erkennen.

Aus christlicher Perspektive lassen sich diese Einsichten weiterdenken:

- Schöpfungsverantwortung

Die christliche Tradition sieht die Natur nicht primär als Ressource, die man nutzen kann, sondern als Gabe und Mitwelt Gottes. Der Mensch ist nicht nur Nutzer, sondern Bewahrer (vgl. Gen 2,15). Der Aufruf des Heiligen Stuhls zur „ganzheitlichen Ökologie“ greift diesen Gedanken auf: Bildung über Umwelt, Lebensstil-Reflexion und die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt sind zentral.

Das bedeutet konkret: Wenn Politik sich Wandeln verpflichtet, dann ist das nicht nur eine technische oder wirtschaftliche Frage, sondern eine ethisch-theologische: Wie wollen wir leben? Welche Verantwortung übernehmen wir gegenüber künftigen Generationen, gegenüber der Mitwelt? - Gerechtigkeit und Solidarität

Der Artikel nennt den „gerechten Übergang“ – sozial, ökologisch und wirtschaftlich – sowie die Belastung von Frauen durch den Klimawandel.

Christlich gesehen ist Solidarität ein Schlüsselbegriff: Wir gehören zusammen, Grenzen und Unterschiede ausgelagert. Wenn Klimaschäden vor allem ärmere Länder treffen oder Bevölkerungsgruppen, dann handelt es sich um eine Gerechtigkeitsfrage. Die Forderung nach Reform der Finanzarchitektur („ökologische Schuld entwickelter Staaten“) kann als Ausdruck dieser Gerechtigkeit verstanden werden.

Hier entsteht eine Verbindung: Umweltschutz ist nicht nur ökologische Frage, sondern eine Frage der Mitmenschlichkeit. - Umkehr und Lebensstil

Der Heilige Stuhl spricht auch von einem Lebensstil weniger abhängig von fossilen Brennstoffen und einem Bildungsprozess zu einer ganzheitlichen Ökologie.

In der christlichen Spiritualität heißt das: Umkehr – nicht nur individuell, sondern gemeinschaftlich. Ein Lebensstil, der Maß hält, der bewusst konsumiert, der auf Gerechtigkeit achtet. Wenn Politik und Technik wichtige Rollen spielen, so bleibt die Veränderung des Herzens, der Haltung, der alltäglichen Entscheidungen unverzichtbar. - Hoffnung und Verantwortung

Der Nuntius spricht von einem „Zeichen der Hoffnung“, das gesetzt werden muss.

Christliche Hoffnung ist keine naive Wunschvorstellung, sondern eine aktive Haltung: Wir sind herausgefordert, Verantwortung zu übernehmen, mit Mut und Ausdauer. Der Wandel ist möglich – wenn wir ihn gemeinsam angehen. Der Begriff „gemeinsam“ verweist auf Gemeinschaft: Kirche, Staat, Zivilgesellschaft, Einzelne. - Praktische Handlungsfelder

Aus den genannten Bereichen ergeben sich konkrete Felder:- Bildung und Bewusstseinsbildung: Schulen, Gemeindegruppen, kirchliche Organisationen können Themen wie ökologische Ethik, Nachhaltigkeit, Verbrauch bewusst aufgreifen.

- Energie- und Ressourcenpolitik: Auch kirchliche Einrichtungen können ihre Gebäude, Mobilität, Beschaffung überprüfen.

- Solidaritäts- und Gerechtigkeitsprojekte: Unterstützung von Maßnahmen in Ländern des Globalen Südens, Projekte zur Wiedergutmachung oder Entschuldung sowie Klimaanpassung.

- Lebensstil: Weniger Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, bewusster Konsum, Repair & Reuse, Mobilität mit weniger Emission.

Fazit

Der Beitrag des Heiligen Stuhls auf der COP30 zeigt: Der Klimawandel ist nicht nur eine technische Herausforderung, sondern eine zutiefst ethische und spirituelle. Aus christlicher Sicht heißt das: Wir sind nicht lediglich Opfer oder Zuschauer – wir sind Teil der Schöpfung, mit Auftrag zur Fürsorge. Wir sind nicht nur Konsumenten – sondern Mitverantwortliche. Und wir sind nicht nur Zukunftsängstliche – sondern Hoffnungsträger. Wenn ein Kurswechsel in der Klimapolitik gelingt, so braucht er unsere Haltung, unsere Lebensweise, unseren Glauben mit.

Den Beitrag lesen auf www.vaticannews.va (Link)

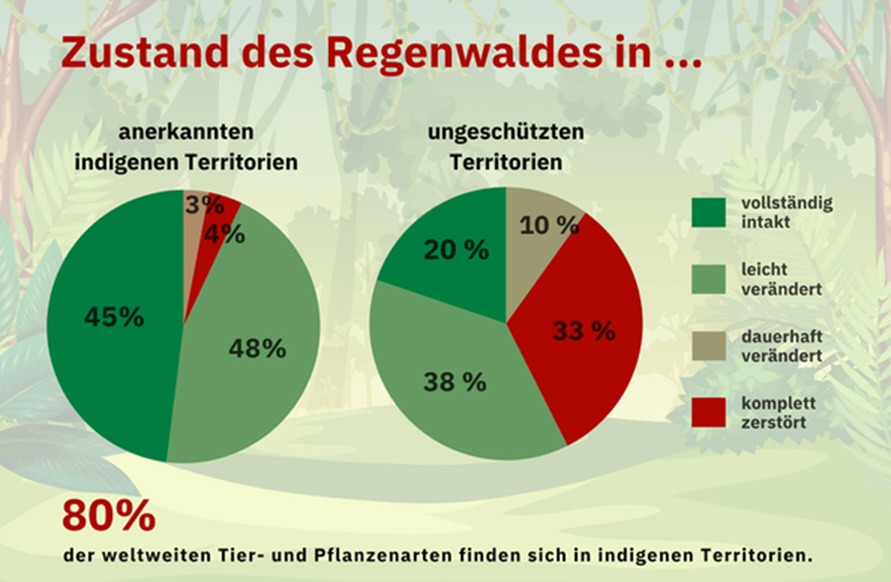

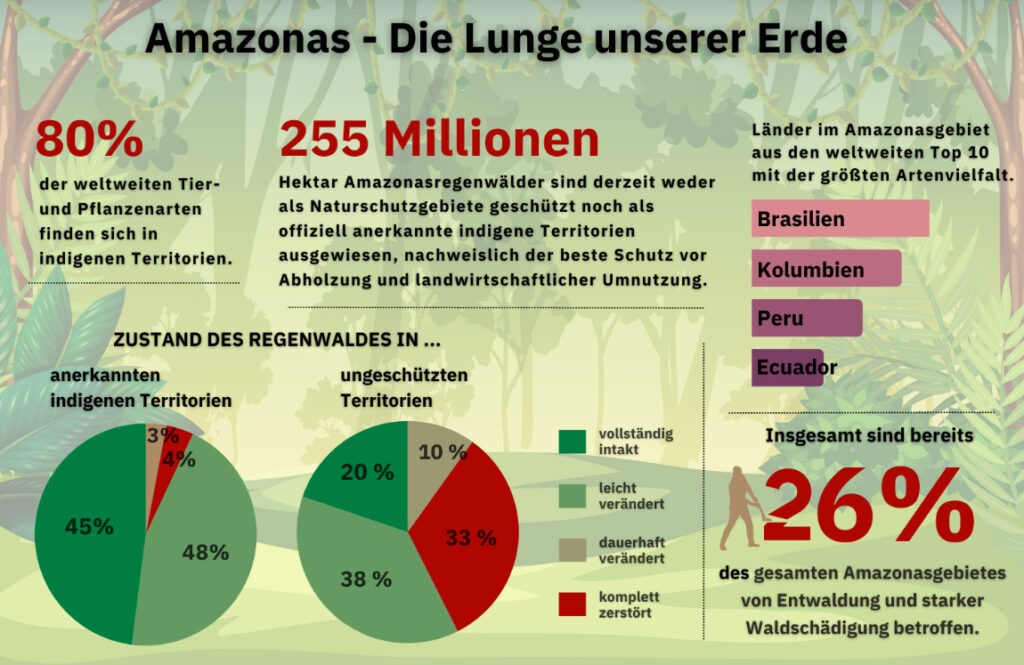

Abbildung Caritas International

COP30: Hoffnung für den Amazonas

die Millionenstadt Belém im Norden Brasiliens ist eine grüne Pforte in das größte zusammenhängende Regenwaldgebiet der Erde entlang des Amazonasflusses.

Hier, wo die Zivilisation mit ihrem Hunger nach wirtschaftlichem Wachstum auf einen Dschungel trifft, der in tausend Grüntönen leuchtet, genau hier findet diese Woche die 30. UN-Klimakonferenz (COP 30) statt. Es ist ein symbolischer Ort. Der Amazonas-Regenwald ist nicht nur ein Naturwunder, er ist ein Brennpunkt der Klimakrise.

Der Wald brennt – und mit ihm die Lebensgrundlage vieler Menschen

Im Jahr 2024 wurden über 20 Millionen Hektar Regenwald in Brasilien durch Abholzung und Brände zerstört, eine Fläche fast so groß wie Großbritannien. Zusätzlich gelangen durch den illegalen Goldabbau jährlich über 30 Tonnen Quecksilber in die Flüsse. Und hinter diesen Zahlen stehen Menschen: Indigene Gemeinschaften, deren Lebensraum, Nahrungsgrundlage und Zukunft bedroht sind.

Der Schutz der tropischen Wälder und der Artenvielfalt soll ein zentraler Punkt der Verhandlungen bei der diesjährigen COP 30 in Belém sein. Als Caritas wissen wir, dass Umweltschutz nur gelingen kann, wenn die Menschen einbezogen und gestärkt werden, die in den Wäldern leben.

Text von Caritas International

Abbildung www.caritas-international.de (Link)