Kommentar von FJ Klausdeinken anlässlich der Befreiung von Soest am 6. April und dem Kriegsende am 8. Mai 1945

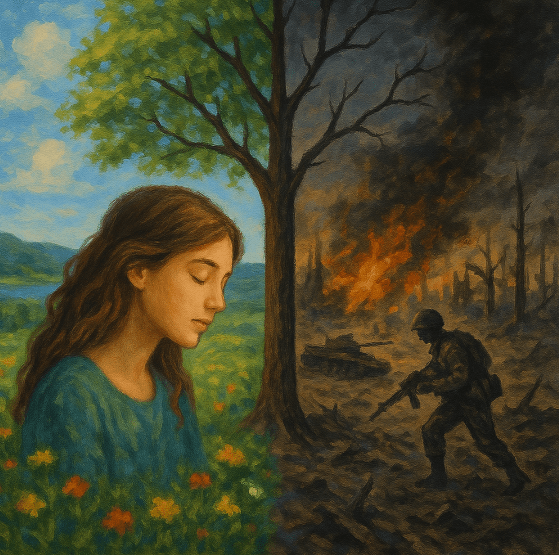

Sag mir wo die Blumen sind

Wo sind sie geblieben

Mädchen pflückten sie geschwind

Sag mir wo die Männer sind

Wo sind sie geblieben

Zogen fort der Krieg beginnt

Wann wird man je verstehn

Die christliche Sozialethik betrachtet Krieg und Frieden als zentrale Themen der moralischen Verantwortung. Im Lichte der biblischen Botschaft und der christlichen Tradition ergibt sich eine deutliche Präferenz für den Frieden, jedoch auch die Notwendigkeit, sich mit den ethischen Herausforderungen von Gewalt und Krieg auseinanderzusetzen.

Die Verantwortung für den Frieden in der christlichen Sozialethik

Die christliche Schöpfungsverantwortung beinhaltet den Schutz und die Förderung des Lebens. Der Mensch ist als Geschöpf Gottes berufen, sich aktiv für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen. Die christliche Ethik verurteilt daher Krieg als eine schwerwiegende Störung des göttlichen Friedens und fordert nachdrücklich Gewaltprävention, Konfliktbewältigung und Versöhnung.

Schriften der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz zur Friedensethik

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) haben sich wiederholt zur Friedensethik geäußert. Zu den wichtigsten Dokumenten gehören:

- EKD-Friedensdenkschrift „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“ (2007): Diese Schrift plädiert für eine Friedensethik, die militärische Gewalt nur als letztes Mittel zulässt und sich für Gewaltprävention sowie zivile Konfliktbearbeitung starkmacht. (url-Link)

- Wort der Deutschen Bischofskonferenz „Gerechter Friede“ (2000): Dieses Dokument entwickelt das Konzept eines „gerechten Friedens“ weiter, das über eine reine Abwesenheit von Krieg hinausgeht und auf Gerechtigkeit, Menschenrechte und Versöhnung setzt. (url-Link)

Wie kann jede:r Einzelne Frieden in seinem Umfeld schaffen?

Frieden beginnt im Kleinen, und jeder Mensch kann aktiv dazu beitragen. Mögliche Maßnahmen sind:

- Gewaltfreie Kommunikation: Respektvolle und wertschätzende Gespräche fördern gegenseitiges Verständnis.

- Engagement für soziale Gerechtigkeit: Einsatz für benachteiligte Menschen und gegen Diskriminierung schafft eine friedlichere Gesellschaft.

- Konfliktlösung im Alltag: Mediation und Kompromissbereitschaft helfen, Streitigkeiten beizulegen, bevor sie eskalieren.

- Bildung und Aufklärung: Durch Sensibilisierung für Friedensfragen in Schule, Kirche und Gesellschaft kann ein Bewusstsein für gewaltfreie Konfliktlösungen geschaffen werden.

- Gebet und spirituelle Praxis: In der christlichen Tradition spielen das Gebet für den Frieden und die spirituelle Reflexion eine wichtige Rolle.

Krieg als Klimasünder – Frieden als klimagerechte Alternative

Krieg ist nicht nur eine humanitäre Katastrophe, sondern auch ein erheblicher Umweltzerstörer. Militärische Operationen verursachen massive CO₂-Emissionen durch den Einsatz schwerer Maschinen, Panzer und Kampfflugzeuge. Zudem führen Bombardierungen zur Zerstörung von Infrastruktur und Landschaften, setzen giftige Stoffe frei und gefährden Ökosysteme. Die Produktion und der Transport von Waffen belasten die Umwelt zusätzlich.

Frieden hingegen schafft die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung und Klimagerechtigkeit. Ohne kriegerische Zerstörung können Ressourcen sinnvoll für den Umweltschutz und die Bekämpfung des Klimawandels eingesetzt werden. Gesellschaften in Frieden können in erneuerbare Energien, Naturschutzprojekte und nachhaltige Wirtschaftskreisläufe investieren, wodurch langfristig die Schöpfungsverantwortung gewahrt bleibt.

Fazit

Die Spannung zwischen Krieg und Frieden bleibt eine ethische Herausforderung. Aus christlicher Sicht ist der Einsatz für den Frieden Teil der Verantwortung gegenüber Gottes Schöpfung. Individuelle und gesellschaftliche Anstrengungen sind erforderlich, um Krieg zu verhindern und nachhaltigen Frieden zu fördern. Die kirchlichen Schriften bieten wertvolle Impulse, um diese Verantwortung in konkrete Handlungen umzusetzen. Darüber hinaus ist Frieden ein wichtiger Faktor für den Klimaschutz, da er klimagerechte Strukturen ermöglicht, während Krieg Umwelt und Lebensgrundlagen zerstört.

„Gerechter Frieden statt Deals auf Kosten der Ukraine“

Drei Jahre nach Beginn des Überfalls Russlands auf die gesamte Ukraine sprechen die USA und Russland von einem Frieden für das Land. Renovabis-Chef Schwartz fordert einen gerechten Frieden statt eines „Deals“ auf Kosten der Ukraine. Er befürchtet zudem Finanzierungslücken für Hilfsprojekte.

Weiterlesen auf www.renovabis.de (url-Link)

Papst fordert Waffenstillstand für Gaza

„Ich bin bestürzt über die erneuten schweren israelischen Bombardierungen im Gazastreifen, die viele Tote und Verletzte gefordert haben. Ich fordere, dass die Waffen sofort schweigen und der Mut zum Dialog wiedergefunden wird, damit alle Geiseln freigelassen werden und ein endgültiger Waffenstillstand erreicht wird“ – heißt es im Text zum Mittagsgebet von Papst Franziskus, den der Vatikan diesen Sonntag verbreitete.

Weiterlesen auf www.vaticannews.va (url-Link)

Angebot in Soest

Veranstaltungsreihe erinnert an „80 Jahre Kriegsende“ in Soest

Am Samstag, 5. April 2025, wird in der Kulturkirche Neu St. Thomae um 16 Uhr die Plakatausstellung „Krieg und Frieden“ eröffnet, in der Schülerinnen und Schüler von sieben Schulen im Kreis Soest selbst gemachte Plakate zeigen.