22. August als Gedenktag für religiös Verfolgte

„Gedenktage fordern zum Handeln auf“

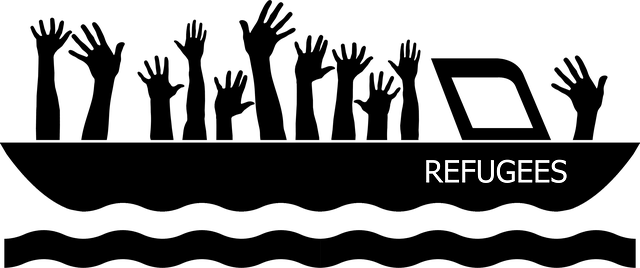

Verfolgung aus Glaubensgründen – insbesondere von Christen – hat historische wie aktuelle Dimensionen. Die dramatischen Erfahrungen von Vertreibung und Flucht prägen sowohl die Geschichte als auch Gegenwartsgeschehen. Ein Blick auf historische Wurzeln, Nachkriegsflucht und aktuelle Herausforderungen zeigt: Religionsfreiheit bleibt ein fragiles Gut. Dabei rückt auch das Kirchenasyl in den Fokus – ein Akt des Schutzes und der Gewissensentscheidung, der von Kirchengemeinden getragen wird.

Frühe Formen der Verfolgung

Gegenreformation und Exulanten: Im 18. Jahrhundert wurden Protestanten aus Salzburg und Berchtesgaden vertrieben, nachdem sie ihrem Glauben nicht abschwören wollten. Rund 20.000 Salzburger Exulanten verloren ihre Heimat. Manche fanden Aufnahme in protestantischen Ländern wie Preußen – eine frühe Form kirchlich motivierter Solidarität

Flucht und Vertreibung nach 1945

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 wurden sehr viele Deutsche aus den ehemaligen Ostgebieten (östlich von Oder und Neiße: Schlesien, Pommern, Ostpreußen, Teile Brandenburgs, das Sudetenland und weitere Siedlungsgebiete in Osteuropa) vertrieben oder flohen vor der Roten Armee.

Die Zahlen sind schwer exakt zu beziffern, aber nach historischen Forschungen gilt:

- Insgesamt waren etwa 12 bis 14 Millionen Deutsche von Flucht und Vertreibung betroffen (zwischen 1944 und den frühen 1950er Jahren).

- Davon kamen rund 2 Millionen Menschen durch Gewalt, Hunger, Krankheiten oder auf der Flucht ums Leben.

- Etwa 10 bis 12 Millionen Vertriebene erreichten letztlich das verbliebene Deutschland (die späteren Besatzungszonen/BRD und DDR).

Aktuelle Dimensionen: Christen als Geflüchtete in Deutschland

Gewalt in Unterkünften: Auch heute werden christliche Flüchtlinge in Unterkünften angefeindet. Oft fehlt eine klare staatliche Anerkennung der religiösen Motivation dieser Übergriffe. Kirchen agieren in diesen Fällen zurückhaltend, um Konflikte nicht zu verschärfen – dennoch engagieren sich viele Ehrenamtliche für Betroffene.

Kirchenasyl als Schutzraum: Eine besondere Rolle spielt das Kirchenasyl. Es ist kein gesetzlich geregeltes, aber geduldetes Instrument, bei dem Kirchengemeinden Geflüchtete in Notlagen aufnehmen. Besonders dann, wenn eine Abschiebung in Länder droht, in denen Christen verfolgt werden könnten, gewähren Gemeinden Schutz.

- Kirchenasyl versteht sich als „letztes Mittel der Barmherzigkeit“, um Zeit für eine erneute rechtliche Prüfung zu gewinnen.

- In Bayern wird es teils kritisch gesehen – staatliche Stellen sprechen von Rechtsbruch, während Kirchen die Praxis mit dem Verweis auf Menschenwürde und Glaubensfreiheit verteidigen.

- Fälle, in denen Christen nach Rückführung erneut verfolgt oder bedroht wurden, verdeutlichen die Bedeutung dieser Schutztradition.

Christenverfolgung bleibt Realität

Vertreibung und Flucht – ob religiös motiviert oder politisch – sind durchdrungen von Schmerz und Trauma. Auch die Gegenwart zeigt: Christenverfolgung bleibt Realität.

Das Kirchenasyl ist dabei mehr als ein juristisches Schlupfloch – es ist Ausdruck einer jahrhundertealten christlichen Verantwortung: Menschen in Gefahr Schutz zu gewähren. Damit verbindet es historische Erfahrungen der Verfolgung mit einer gelebten Praxis des Glaubens in der Gegenwart.

Weitere Information auf www.dbk.de (Link), www.ekd.de (Link), www.kirche-in-not.de (Link)